Röhrengleichrichter & Trick 17

Also, sooo normal ist diese Röhrenschaltung nicht. Im Gegenteil. Der dritte Blick sollte diesem Detail gelten

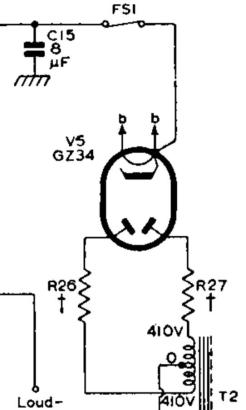

Für den Röhrengleichrichter (GZ34) eine Ladekapazität von „lächerlichen“ 8µF. Haha! Das weiss doch jeder, dass die GZ34 bis zu 60µF verträgt. Da gehört ein 47µF-Elko ’rein!

Tja, auch wenn es die „Kapazitäts-Fetischisten“ nicht wahrhaben wollen – diese „lächerliche“ Kapazität ist richtig. Heute würde man, weil’s handelsüblich ist, 10µF einsetzen. Soviel sei jetzt schon verraten.

Da gibt’s aber noch etwas. Nämlich die Widerstände an den Anoden der GZ34. Welchen Wert diese Widerstände haben sollen, sagt Mullard nicht. Nur, dass sie die 410V-Wechselspannung auf 400V zu drücken haben. So kommt man auf 25Ω, heute handelsüblich 27Ω. Diese Widerstände finde ich im Oldtimer auch.

Nun gut. Dieser Trick ist bekannt und durchaus legitim – wenn die Trafo-Wechselspannung etwas zu hoch für den Röhrengleichrichter ist. Aber: Zweimal 410V Trafospannung – das ist weit unter dem, was bei der GZ34 noch erlaubt ist: Nämlich gut und gerne 2x 550V.

Warum macht Mullard wegen 20V so ein Fass auf? Zwanzig Volt mehr oder weniger spielt in einer Röhrenschaltung doch kaum eine Rolle. Was hat sich Mullard dabei wohl gedacht…? Tja, das ist die „17“ bei diesem Trick.

Die Sache mit dem Anfängerfehler

In dem Verstärker, der vor mir auf dem OP-Tisch lag, musste ein Becher-Elko, der mehrere Kapazitäten beinhaltete, ersetzt werden. Ein adäquater Ersatz findet sich relativ schnell. Er bietet mir sogar eine 50µF-Kapazität als Ladekondensator für den GZ34-Röhrengleichrichter.

Feine Sache. So schnell und elegant lässt sich also der müde gewordene 8µF-Ladekondensator ersetzen.

Von wegen. Prompt latsche ich in die Bärenfalle. Ich, der altgediente „Röhren-Junkie“ mache aus Bequemlichkeit einen Anfängerfehler. Es stellte sich nämlich etwas später heraus, dass es im Röhrengleichrichter während der Aufheizphase kurz aufblitzte. Das sah nicht gesund aus. Und hörte sich auch nicht gesund an.

Klar, ein niegelnagelneuer Elko kann schon mal deutlich mehr Kapazität aufweisen, als er haben sollte. Mit 20% und mehr sollte man schon rechnen. Gut, dann käme man bei der GZ34 im Grenzbereich. Im Leerlauf, also ohne irgendwelche Last, sollte es aber trotzdem nicht „Blitzdingens“.

Die Kunst des Datenblattlesens

Und das Verstehen wollen, was man da liest.

Ja, ich gebe zu, ich habe etwas Frust geschoben. Noch nie mit diesem Röhrengleichrichter solche Probleme gehabt. Ich habe allerdings auch nur selten eine so hohe Ladekapazität eingesetzt. Warum habe ich mir das so angewöhnt? Da war doch mal was…? Nur was?

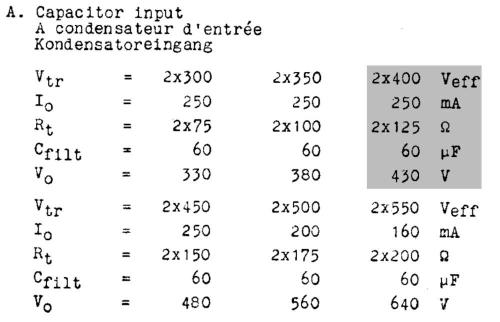

Heimlich (Wer schaut denn, so als alter Hase, schon in’s Datenblatt? Also bitte…) das GZ34-Datenblatt hervorgeholt. Von Interesse war dieser Bereich, speziell das, was grau hervorgehoben wurde.

Warum setzte Mullard eine Ladekapazität von „nur“ 8µF für diesen Röhrengleichrichter ein? Zu dieser Zeit gab’s auch schon bezahlbare höhere Kapazitäten. Die waren doch nicht doof… Warum…?

Ein kleiner Schritt zur Lösung war die Rt-Angabe. Mit Rt wird der Wicklungswiderstand des Trafoabgriffs bezeichnet. Dieser sollte 125Ω pro Anode betragen. Okay, messen wir nach. Das Ergebnis: Gerade einmal ein Fünftel davon, also 2x 25Ω. Mit den verwendeten Widerständen wird „künstlich“ auf 2x 50Ω erhöht. Zuwenig.

Der erste Gedanke wurde sofort wieder verworfen: Anstatt 25Ω- 100Ω-Widerstände einsetzen. Dann komme ich aber nicht mehr auf die geforderten 2x 400V, weil an 100Ω eben auch ein grösserer Spannungsabfall entsteht. Logisch.

Verflixte Kiste. Da war doch mal was… Vielleicht finde ich die Antwort bei Mullard. Ja, indirekt finde ich sie, die Antwort…