Aktualisiert am: 14. Dez. 2025

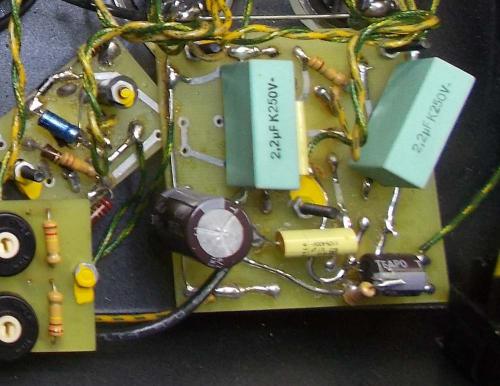

Ein fragender Blick zu den 2,2µF/250V Koppelkondensatoren… Tja, und da wäre noch die Sache mit den fehlenden Gridstoppern…

Die Ruheströme für die Endröhren sind nicht so einfach einzustellen bzw. gar nicht. Die Kathoden der Endröhren liegen nämlich direkt auf Schaltungsmasse. Etwas später finde ich einen Bericht, aus dem zu entnehmen ist, dass der Entwickler angeblich angab, einfach auf minimalstes Brummen abzugleichen. Äh… Wie bitte?

Hinweis: Theoretisch netter Ansatz. Praktisch wird’s irgendwann an den Röhren scheitern. Bei einem Gegentakter muss das Röhrenpaar ja immer mit nahezu den gleichen Ruheströmen arbeiten. Wird die Differenz zu gross, dann brummt’s. Lässt sich häufig beobachten, wenn beim Hochfahren des Verstärkers eine Röhre des Paares sich schneller oder langsamer aufheizt, als die andere Röhre.

Dem „Röhrensklave“ sein Geheimnis

In der Röhren-Verstärkertechnik gibt’s spätestens seit Mitte der 1950’er-Jahre nix Neues mehr. Alle Erfindungen – ob gut oder weniger gut – wurden bereits gemacht.

Ab Mitte der 1980’er-Jahre fingen aber einige Experten an, eine alte, weniger gute und daher kommerziell kaum genutzte Schaltung als das Non plus ultra für HiFi zu erklären. Oft auch noch „modifiziert“. Funktionierte am besten, wenn man ein Geheimnis daraus machte. Mit dem Erfolg übrigens, dass die Hersteller – wenn überhaupt – oft nur „einen Sommer tanzten“.

Ähnliches trifft auf diesen „Röhrensklave“ zu. Ohne jetzt allzuviel zu verraten, versteckt sich hinter dieser Treiberschaltung eine „erweiterte“ Grundschaltung (so will ich es mal bezeichnen) welche man in den 1950’er- und 1960’er-Jahre gerne in Gitarrenverstärker einsetzte. In der „Urfassung“ funktionierte sie dort auch.

Den „Fehler“ – eine derartige Schaltung für HiFi zu verwenden – haben einige HiFi-Granden (McIntosh, Quad) auch schon gemacht und schnell durch eine andere Schaltung ersetzt. Heute findet man diese Schaltung selbst in Gitarrenverstärkern kaum noch.

Besonders im HiFi-Bereich zeigt sich die „Launenhaftigkeit“ dieser Schaltung. Mit ein wichtiger Grund hierfür ist, dass sie, in Verbindung mit einer Gegenkopplung, sehr leicht aus dem Tritt zu bringen ist (Stichwort: Die Zeitkonstanten der Koppelkondensatoren). Etwas, was für eine derartige Schaltung tödlich ist…

Bei Recherche finde ich allerdings auch einen Bericht, in dem eine andere Schaltung beschrieben wird. Das würde erklären, warum nicht schon viel häufiger darüber berichtet wurde.

Fazit

Dieser „Röhrensklave“ kann seine Gitarrenverstärker-Gene nicht verleugnen. Ein „Zurechtbiegen“ war nur schwer machbar. Und selbst wenn: Was wäre das Ergebnis gewesen?

Und nu? Am besten Deckel wieder drauf und wieder retoure. Oder?

Erst einmal mit dem Neubesitzer geredet, der für diesen Verstärker eigentlich zuviel Geld bezahlt hatte. Er hatte das aber alles schon geahnt, das da Nacharbeiten erforderlich werden. Kurz & gut: Nahezu freie Bahn, um aus diesem „Röhrensklave“ einen HiFi-tauglichen Röhrenverstärker zu machen. Auf das magische Auge wurde freiwillig verzichtet.

Kurz zu den Endröhren: Ich bezweifel sehr stark, dass es sich bei den mitgegebenen Röhren um 5881 (23W Anodenverlustleistung) handelt. Mit ziemlicher Sicherheit handelt es sich um preiswerte 6P3S (20W). Hier habe ich weitere Infos.

Erkennbar übrigens auch am Röhrensockel. Vorsicht ist geboten bei Sovtek-Röhren, die mit 5881/6L6WGC bestempelt sind… Eine 5881 ist keine 6L6GC ist keine 6P3S (diese entspricht eher einer einfachen 6L6). Aus die Maus.